中國網/中國發(fā)展門戶網訊 當前世界處于百年未有之大變局中�,國際關系復雜多變���,世界各國正面臨較大能源安全問題�,當前國際形勢也增大了我國能源進口風險���。我國能源結構決定了煤炭是我國能源安全的“壓艙石”���。國內煤炭能源分布西多東少��、北富南貧的地域分布特點明顯���,煤炭價格區(qū)域性差異大,煤炭行業(yè)發(fā)展仍存在不平衡和不充分��。

能源高質量發(fā)展是保持國家經濟持續(xù)平穩(wěn)增長的需求�����,更是保障國家能源安全的必行之路�。在新形勢下,我國專家學者和行業(yè)單位對國家能源高質量和能源安全的具體路徑開展了積極的研究����。本文深入剖析我國能源高質量發(fā)展和能源安全面臨的新形勢和新要求;將現(xiàn)代信息技術與能源開發(fā)技術深度融合�����,建立以化石能源為基礎的自主可控�����、安全可靠綜合能源保障體系,支撐能源轉型和低碳發(fā)展����;強化能源產業(yè)全方位安全觀,推動構建現(xiàn)代能源與礦業(yè)治理體系����,有效應對國家能源問題�����,保障我國能源安全���。

我國能源高質量發(fā)展和能源安全面臨新形勢、新要求

當前國際形勢詭異多變��,俄烏沖突復雜持續(xù)���,對全球能源與礦業(yè)體系產生較大沖擊�����;美國由能源獨立轉向謀求能源統(tǒng)治����,在俄烏沖突中美國能源獲利與歐洲能源窘境形成鮮明對比,警示能源安全的極端重要性�����。我國經濟持續(xù)高質量發(fā)展和中等消費群體增加�����,能源消費的剛性需求不斷提升�����;油氣進口保供風險疊加����、新能源發(fā)展與技術局限性,為我國能源安全提出新要求�。

國內外環(huán)境錯綜復雜,對保障國家能源安全提出新的更高要求

俄烏沖突長期化����、復雜化,對全球能源體系影響深遠

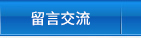

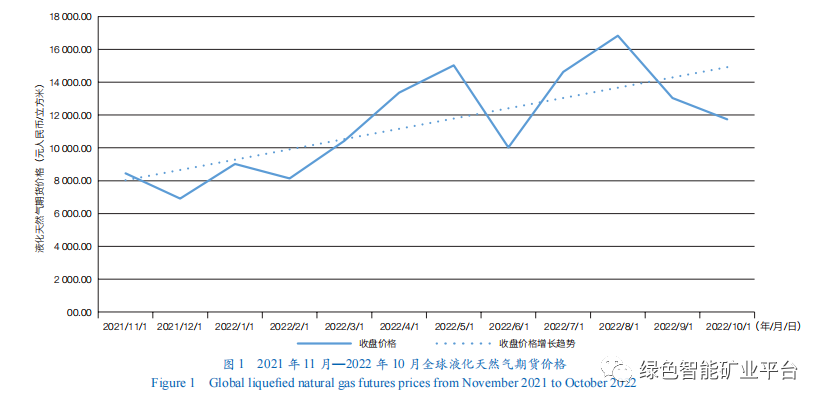

煤�、油�、氣供需錯位��,價格飆升���。布倫特原油期貨價格最高漲至139美元/桶�����,較俄烏沖突爆發(fā)前(2022年2月23日)上漲39%���。全球液化天然氣(LNG)期貨價格飆升并長時間處于高位(圖1)。全球出現(xiàn)“搶煤潮”��,歐洲阿姆斯特丹�、鹿特丹、安特衛(wèi)普等港口2022年7月均價約380美元/噸�����,同比增長超350%���。

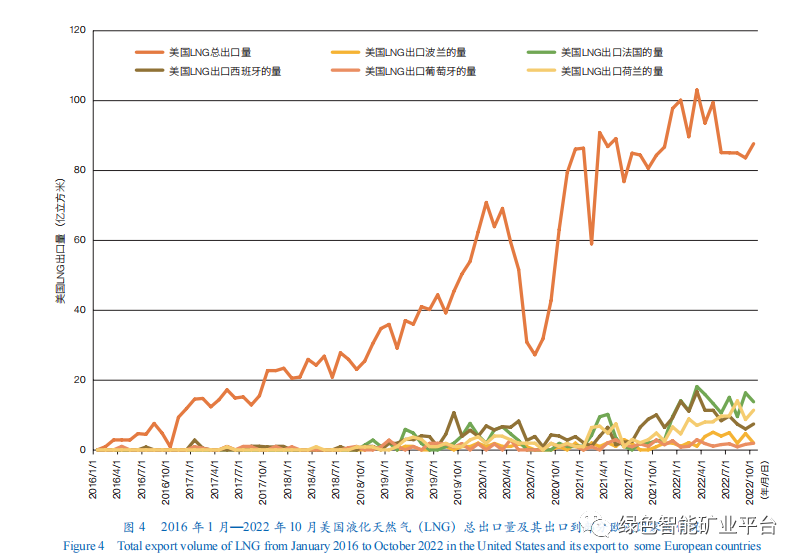

全球能源貿易流向改變。歐洲油氣進口轉向美國�����,2022年1—5月進口美國原油約2877萬噸,1—6月進口美國LNG2700萬噸���,超過2021年全年進口量���;俄羅斯向中國、印度擴大能源出口�����,1—8月俄羅斯原油出口至中國同比增長47%至2790萬噸�����,煤炭增長25%至3500萬噸����。

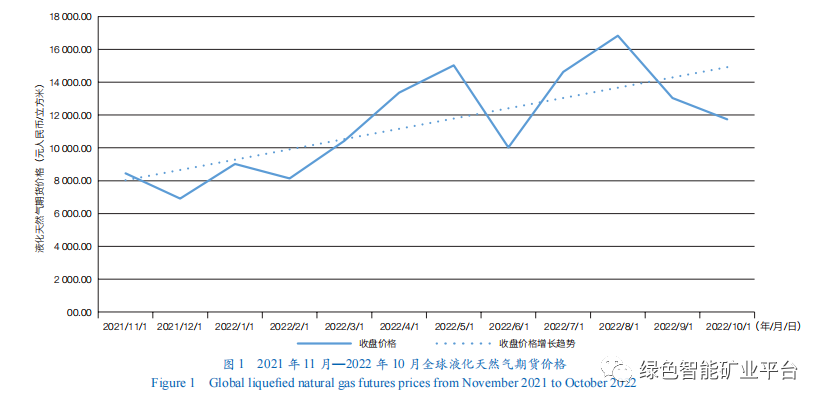

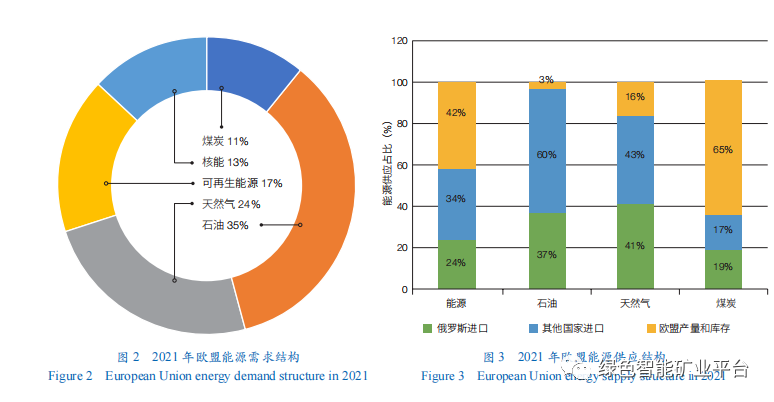

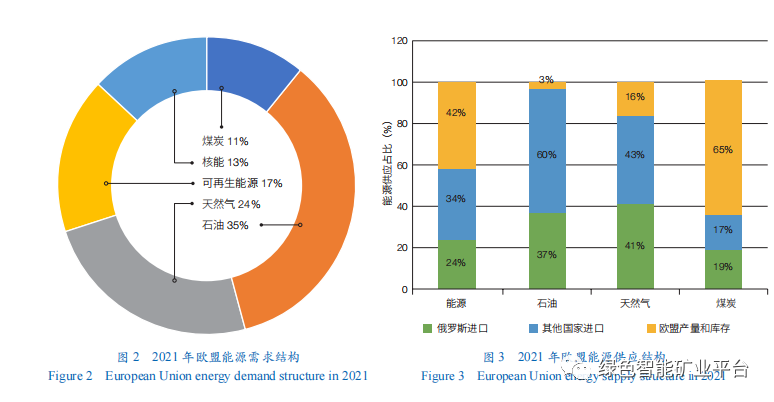

西方國家制裁加大了俄羅斯能源產量不確定性,國際能源供給缺口短期難以彌補�����。俄羅斯經濟發(fā)展部預計2022年俄羅斯石油產量將同比下降9.3%至4.753億噸;天然氣產量下降5.6%至7209億立方米��;原油出口量同比下降1.2%至2.283億噸����。同時,石油輸出國組織(OPEC)等增產意愿不足����,安哥拉、尼日利亞等國能力有限�����,難尋快速穩(wěn)定替代資源����。歐盟能源供應結構多元化(圖2),但俄羅斯是歐盟最大的能源供應國(圖3)���,俄羅斯能源供應不確定將嚴重影響歐盟的源供給��。

西方國家能源綠色低碳轉型面臨多重挑戰(zhàn)�。2021年�����,歐盟是俄羅斯主要能源出口國��,天然氣�、煤炭和原油占比分別高達45%、46%和27%�;其與俄羅斯的沖突導致歐洲出現(xiàn)嚴重能源危機,歐洲國家不得不重啟煤電�,而歐洲計劃的能源轉型將面臨生存與發(fā)展的悖論。

美國能源牟利與歐洲能源短缺����,警示能源安全的極端重要性

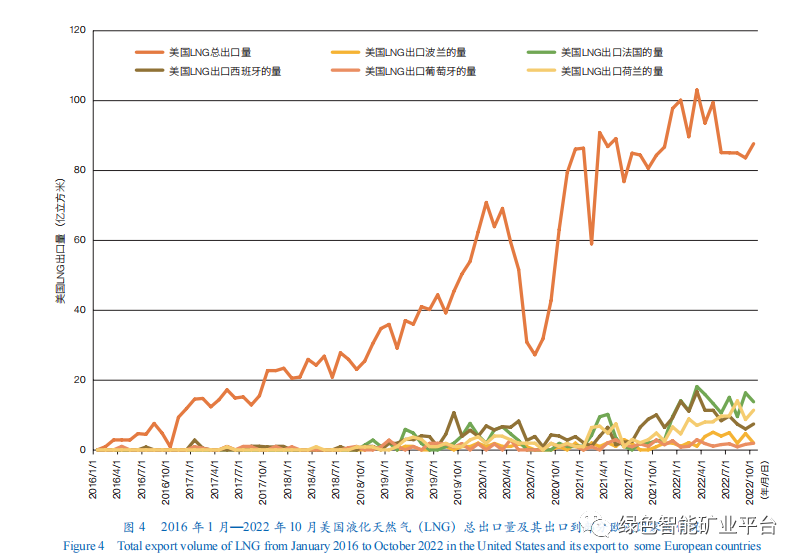

美國從危機中頻頻獲利,謀求能源統(tǒng)治�����。2022年上半年����,美國LNG出口量平均為3.17億立方米/天,成為全球最大LNG出口國��,近幾年美國LNG出口量持續(xù)增高(圖4)�����;美歐達成協(xié)議,2022年美國對歐洲的天然氣出口將增加2/3�����,并將在2027年前助歐洲擺脫對俄能源依賴�;美國成功搶奪歐洲能源市場,并將能源安全與地緣政治綁定����。歐洲天然氣期貨結算價格不斷飆升,意味著脫離俄羅斯能源供應將大幅提高歐洲各國能源代價��。

歐洲油氣安全面臨進口來源與進口代價兩難����。俄羅斯與歐盟存在緊密的能源相互依存關系,歐洲短期內難以實現(xiàn)能源完全脫俄�����,并且未來將進一步加劇與亞洲能源爭奪�����,歐洲可能被迫承受地區(qū)溢價。

我國要求高質量保障實體經濟對能源消費增長的剛性需求

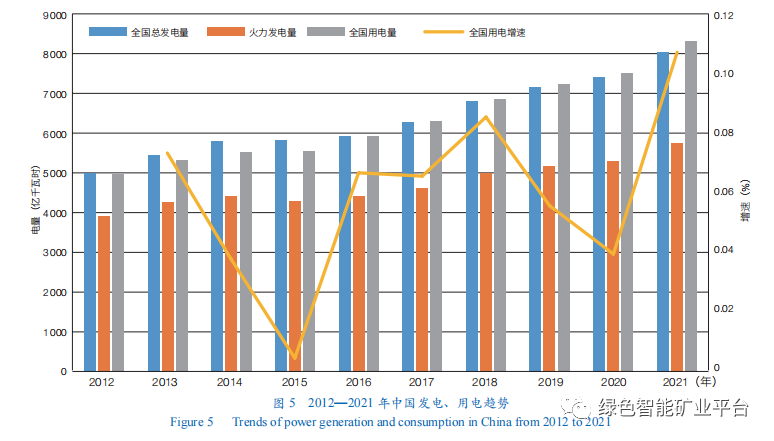

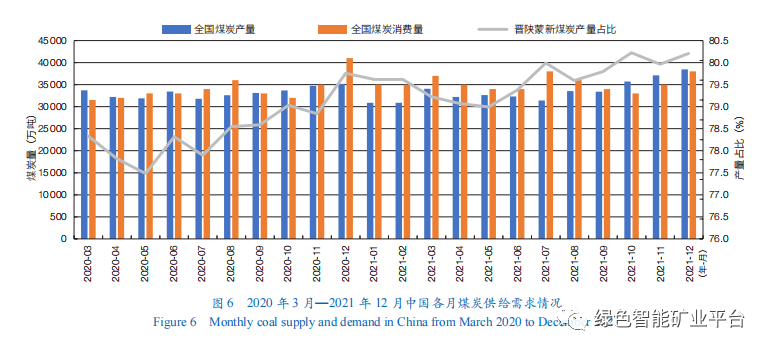

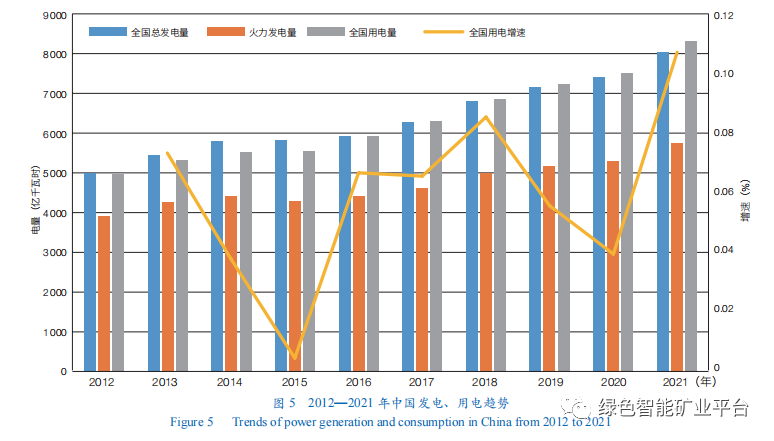

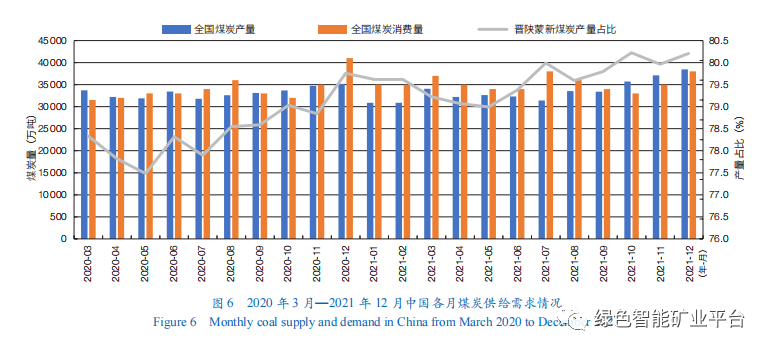

多地電力供應短時緊張�,一定程度影響經濟運行���。2021年1月—9月����,我國發(fā)電需求短時快速增加�����、新能源出力有限�、煤價高位多因素疊加(圖5)�,7月—9月煤炭缺口達3900多萬噸(圖6);8月西南地區(qū)極端高溫干旱天氣�����、用電負荷激增、水電量減半��,影響生產生活����。

新能源尚不能成為“去煤化”后的能源主體����。新能源裝機容量大幅增長����,較2015年實現(xiàn)翻番(2021年10月底達10.02億千瓦),但其對氣候敏感性提高�����,對調峰需求���、基礎能源的安全保障要求更高�����。

我國能源轉型發(fā)展的不確定性增加

能源的剛性需求與油氣進口保供風險疊加

我國經濟中高速發(fā)展帶來能源需求持續(xù)增長����。預計2022—2025年��,全國能源消費總量年均增速約為3.3%��,2025年達到59.4億噸標煤����;其中���,煤炭消費量將保持年均2.07%的增長,天然氣消費量年均消費增速在5.2%—6.7%���,石油的消費量也將進一步增大。

油氣進口保供面臨多重挑戰(zhàn)����。2021年,我國石油產量1.99億噸�,石油對外依存度72.05%;我國天然氣產量為2053億立方米���,天然氣對外依存度44.9%����。國際能源價格暴漲���,進口成本大增�。我國油氣進口來源地主要集中在地緣政治不穩(wěn)定地區(qū)��,海上運輸通道必經霍爾木茲海峽和馬六甲海峽。在大國博弈背景下�����,我國獲取境外油氣資源的外部環(huán)境可能惡化��,海上通道存在被封鎖風險��,將對我國經濟社會發(fā)展造成不可估量的影響�����。

新能源發(fā)展與技術經濟局限性

新能源電力裝機能力快速增加�����,受多種因素影響��,尚難成為“去煤化”后的能源主體�。可再生能源電力供應面臨挑戰(zhàn)��,光伏��、風力、水力發(fā)電受氣候因素影響較大�����,在大規(guī)模儲能技術尚未獲得有效突破的前提下�����,難以實現(xiàn)穩(wěn)定可靠供給���。新能源大規(guī)模接入�,對電網形成較大沖擊����,使得電網需要為風�����、光發(fā)電系統(tǒng)建設相應的旋轉備用和無功補償以解決調峰調頻及對電壓進行有效的控制和調整�����。

“去煤化”帶來經濟高風險

盲目“去煤化”將制約新能源發(fā)展����。越是大力發(fā)展新能源��,可靠的調峰電源在電力系統(tǒng)中的作用就越大����。盲目“去煤化”將會影響區(qū)域社會穩(wěn)定�,會提高人民生活成本和企業(yè)成本;并且���,煤電大幅度退出���,難以保障電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。目前����,全國具有靈活調節(jié)能力的電源不足20%,難以適應新能源大規(guī)模發(fā)展和系統(tǒng)調節(jié)需求�����。對煤電進行靈活性改造可有效支撐風電���、光伏等波動性電源大規(guī)模接入并網��,助力構建新型電力系統(tǒng)�����,突破靈活性電源之殤�����。

煤電是保障新能源穩(wěn)定發(fā)展的兜底能源�����。從發(fā)達國家的能源發(fā)展實踐看����,在碳達峰后主要依靠天然氣發(fā)電的靈活性,來解決新能源的不穩(wěn)定性�、間歇性���。我國天然氣對外依存度高達45%����,不具備大力發(fā)展天然氣發(fā)電保障能源供應的條件�。基于我國能源資源稟賦和系統(tǒng)成本,在當前的技術條件和裝機結構下��,煤電依舊是最經濟可行���、安全可靠的電力系統(tǒng)保障能源�。

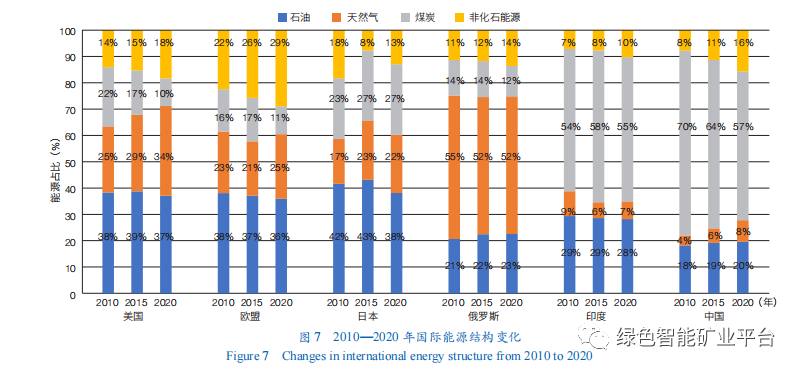

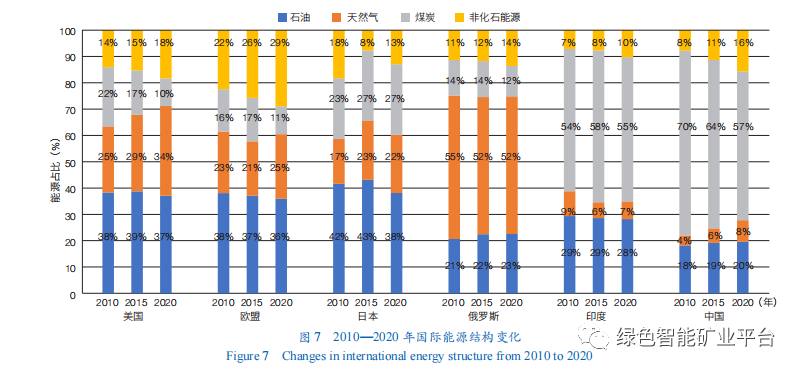

美國和西方集團設計的“低碳陷阱”

美國和西方國家的低碳目標具有雙重標準�����。美國����、歐盟、日本�����、俄羅斯����、印度等世界主要經濟體能源消費仍以化石為主,占比高達80%(圖7)�。西方國家碳達峰是自然達峰,碳達峰和能源達峰����、工業(yè)化進程的完成處在同一時期��;發(fā)展中國家實現(xiàn)工業(yè)化和經濟增長需要突破碳排放的約束��。發(fā)達國家用“低碳”遏制發(fā)展中國家發(fā)展����,針對中國意圖十分明顯——企圖用碳稅等設計打壓中國和新興經濟體的制造成本優(yōu)勢�����。美國��、加拿大�、韓國等國的人均碳排放基本是中國的2倍,當前仍進行奢侈性碳排放����。美國能源轉型是以油氣替代煤炭為主體能源,可再生能源主要是對增量的替代����,而發(fā)展中國家已經開始進行發(fā)展性碳排放�����。

碳排放對氣候變化的影響仍需商榷。氣候變化預測非常復雜��,受資助研究者開發(fā)的全球氣候模擬預測模型不能解釋過去更不能預測未來氣溫變化�。二氧化碳(CO2)對氣候的影響是科學假說并不是科學結論。然而��,政客施壓��,利益集團隨風起舞�����;一些機構提出的危言聳聽的觀點值得商榷��。此外���,美國�、英國��、德國多位科學家提出地球氣溫與太陽輻射之間具有很強的相關性�。

我國能源發(fā)展戰(zhàn)略要求

全面準確理解“雙碳”目標

能源安全位列六大安全之前列,是國家安全的基石���;能源安全是能源轉型的前提條件��。立足我國能源資源稟賦����,尊重能源發(fā)展規(guī)律,先立后破是實施“雙碳”目標的基本原則����。“雙碳”目標是國際承諾�����,也是國家戰(zhàn)略�。

針對2021年下半年的“拉閘限電”,政府及時調整政策�,強調基于以煤為主的能源資源稟賦,擴產保供�����,平穩(wěn)保障全國各行業(yè)和居民用電��。煤炭作為可以清潔高效利用的最經濟安全的能源和原材料��,在下個百年內仍將扮演重要角色�����。

明確能源高質量發(fā)展與能源安全戰(zhàn)略要求

堅持化石能源清潔化和新型能源低碳化發(fā)展方向�,建設自主可控、安全可靠能源保障體系��,推動我國能源高質量發(fā)展�����,保障能源安全����。支持煤炭智能化開發(fā)和清潔高效利用;石油增儲上產���,提高采收率���;大力發(fā)展天然氣,增加儲備�����;建設智能電網,發(fā)展大功率電池和儲能技術����;積極籌劃、穩(wěn)步推進氫能發(fā)展��;提高核能安全利用���;積極發(fā)展可再生能源����,解決棄風����、棄光、棄水等問題��。

強化以化石能源為基礎的自主可控綜合能源保障體系

為應對我國能源安全面臨的各種挑戰(zhàn)��,形成自主可控的綜合能源保障體系����,應構建安全可靠、自主可控的煤、油��、氣���、電綜合能源系統(tǒng);推進煤炭智能綠色開發(fā)與柔性供給體系建設��,一方面加強油氣穩(wěn)定供應與戰(zhàn)略儲備�����,另一方面增強煤制油氣戰(zhàn)略替代能力建設���,并規(guī)劃多能協(xié)同綠色低碳發(fā)展技術布局路線���。

建設安全可靠、自主可控的綜合能源系統(tǒng)

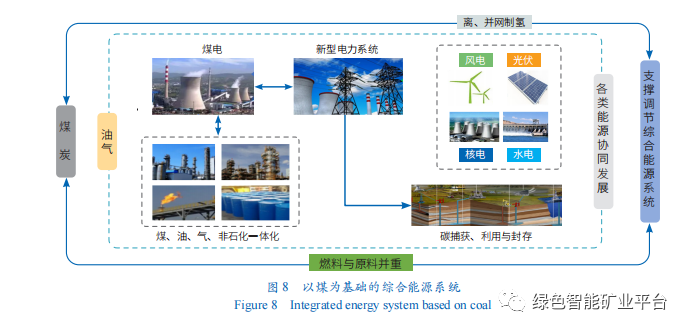

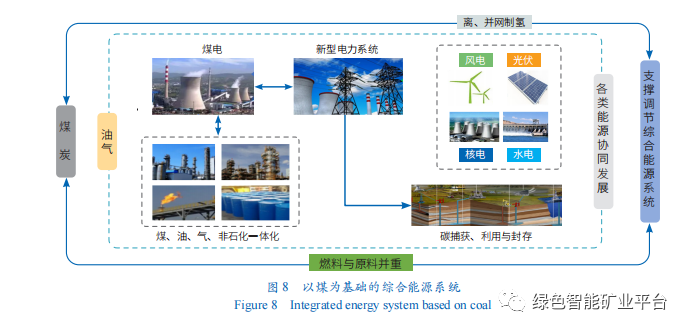

優(yōu)化煤��、油��、氣���、非化石等各種能源的組合比例�����,因地制宜�����、統(tǒng)籌開發(fā)����,建立傳統(tǒng)能源與非化石能源協(xié)同開發(fā)和煤電油氣熱等一體化供應的綜合能源系統(tǒng)(圖8),實現(xiàn)能源綜合梯級利用��,滿足多種用能需求�。

以5—10年內顯著提升我國可再生能源水平為目標,制定多能協(xié)同�����、綠色低碳發(fā)展技術路線:①開展多能互補�����、協(xié)同高效的綜合能源系統(tǒng)耦合關鍵技術研發(fā)�,如研究煤、油�、氣、非石化多能協(xié)同互補及用能智能調控技術;②夯實基礎理論研究�����,如新型高效低成本風電基礎理論�����、多能互補協(xié)同高效的綜合能源系統(tǒng)耦合理論模型����、新型晶體硅電池低成本高質量產業(yè)化制造技術��、熱化學轉化和熱化學儲能材料���、氫能高效低成本制備����;③開展煤炭煤電與新能源協(xié)同發(fā)展關鍵技術的研發(fā)及示范工程�����,如研制超臨界發(fā)電技術高溫材料���、靈活智能超高參數(shù)燃煤發(fā)電技術��、燃煤機組潔凈化發(fā)電技術���、可再生能源與燃煤機組互補高效運行調控及深度調峰技術�,開展井上下可再生能源開發(fā)系統(tǒng)與儲能示范���;④開展煤�、油�、氣、新能源耦合發(fā)展關鍵技術研發(fā)及示范工程�����,如強化煤油共煉生產工藝技術���、煤油共加氫制芳烴的高效催化劑工藝及關鍵技術�����、煤化工與綠電綠氫耦合發(fā)展技術工藝裝備�、新能源與煤炭原位熱解協(xié)同開發(fā)技術�、新能源制氫與煤轉化耦合等理論與技術����、CO2與氫氣(H2)制取液體燃料�����、一步法合成化工品技術��。

充分發(fā)揮煤炭對綜合能源系統(tǒng)的支撐調節(jié)和兜底保障作用�����,增強油氣供應能力�、戰(zhàn)略儲備和調節(jié)能力����,推動煤電向基礎保障性和系統(tǒng)調節(jié)性電源并重轉型。

發(fā)展多渠道能源開發(fā)和儲備

推動煤炭煤電與可再生能源優(yōu)化組合

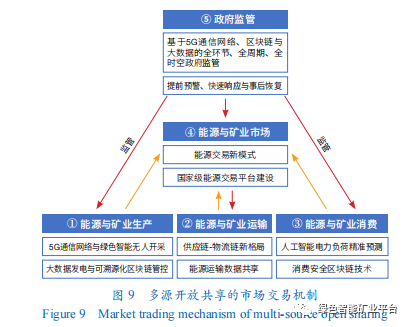

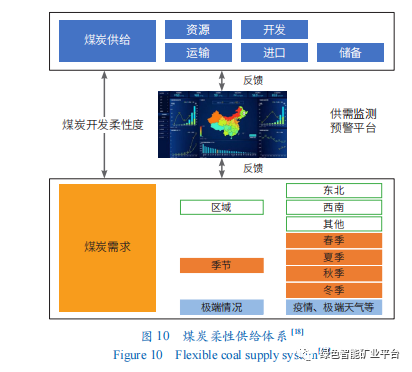

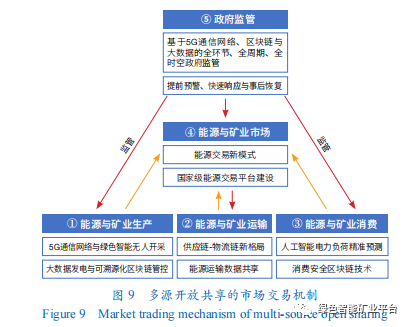

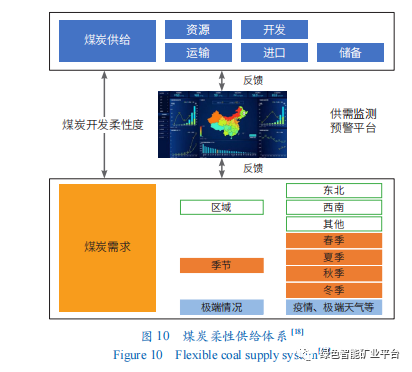

煤電與可再生能源優(yōu)化組合保障供電穩(wěn)定�����。與新一代信息技術緊密結合����,建設5G通信+綠色智能開采�����、數(shù)字孿生智慧礦山���、“供應鏈-物流鏈”雙鏈融合、消費精準預測����、多源開放共享的市場交易機制(圖9)的煤炭柔性供給體系(圖10)。該體系與大容量�����、高參數(shù)�、低污染的煤電機組及煤電靈活調峰技術,共同彌補可再生能源電力間歇性����、隨機性和波動性的不足,保障電力系統(tǒng)平穩(wěn)運行��。

研發(fā)多項煤電和可再生能源技術�����。發(fā)展煤礦地下水庫電力調峰技術、煤與太陽能光熱耦合發(fā)電技術�����、煤與風能耦合發(fā)電技術���、煤與地熱能耦合發(fā)電/供熱技術�、可再生能源制氫與煤清潔轉化耦合技術等多能耦合開發(fā)技術�,推動可再生能源與煤化工深度耦合,開展源頭減碳�、過程減碳、產品固碳技術研發(fā)���。

加強煤炭智能綠色開發(fā)與柔性供給體系建設

建設煤炭智能綠色開發(fā)與柔性供給體系�����,發(fā)展智能開發(fā)與綠色開采技術。將新一代信息技術與煤炭資源���、開發(fā)����、運輸、進口和儲備等產業(yè)鏈深度融合���,建立以智能化煤礦建設為核心���、以數(shù)字化為基礎的煤炭智能綠色開采與柔性供給體系。

智能開發(fā)技術的主要包括:信息技術與煤炭開發(fā)融合應用以及地下水保護利用與地表生態(tài)修復技術理論研究與技術裝備��、煤礦工業(yè)互聯(lián)網與大數(shù)據技術�����、4D-GIS透明地質技術����、煤礦5G通信技術、井下視頻高效處理及增強現(xiàn)實(AR)/虛擬現(xiàn)實(VR)技術�����、井下精確定位與設備導航技術��、重大危險源智能感知與預警預報技術�、煤礦機器人長時供電與協(xié)同作業(yè)技術等。

綠色開采技術的主要包括:基于地下水保護和地表生態(tài)減損的煤炭開采工藝及開采參數(shù)優(yōu)化方法�����,建立針對我國東、中�����、西部不同采煤區(qū)域的地表植被修復技術����、星-空-地-井“四位一體”監(jiān)測技術(圖11),以此建立多源異構礦區(qū)生態(tài)擾動監(jiān)測大數(shù)據融合處理與知識挖掘理論體系�����。

加強油氣穩(wěn)增保進與戰(zhàn)略儲備

大力實施油氣穩(wěn)增保進工程���。加大常規(guī)油氣勘探開發(fā)力度��,夯實油氣上產資源基礎�;積極擴大非常規(guī)和可再生油氣資源開發(fā)利用����,強化資源戰(zhàn)略接替�����;強化老油氣田提高采收率工程,夯實穩(wěn)產基礎�����;強化勘探開發(fā)關鍵技術攻關���,努力降低生產成本���。

加強顛覆性技術攻關研究,做好規(guī)模開發(fā)技術儲備��。加強與南海周邊國家戰(zhàn)略對接�,深化海洋油氣資源開發(fā)合作,加大海洋勘探開發(fā)核心技術��、深水鉆采裝備攻關����。天然氣水合物資源潛力巨大,加快水合物開采技術���、鉆完井技術攻關��,突破運輸技術��、儲藏技術等瓶頸技術����。

加強油氣實物儲備能力建設,提升油氣應急保供能力�����。加強石油儲備庫建設����,提升石油應急保障能力;加快儲氣庫建設力度�����,盡快補齊我國儲氣能力不足的短板���;提升智能化����、精細化管理水平,提高油氣儲備管理效率��。

增強煤制油氣戰(zhàn)略替代能力建設

攻關煤炭清潔轉化關鍵核心技術����,提升煤直接替代油氣的可靠保障能力����。開展深部原位油氣熱電轉化技術攻關,實現(xiàn)煤炭氣化技術超大型化����,煤炭液化技術大型化和產品多樣化,以及煤制清潔燃氣關鍵技術自主化����。推動煤轉化制化學品大規(guī)模發(fā)展,加快開發(fā)合成氣一步法直接制芳烴技術��,形成煤制高端精細化學品技術����。開展油、氣�、化多聯(lián)產的千萬噸級煤炭分質利用工業(yè)化示范,為煤炭清潔轉化大規(guī)模替代油氣提供技術支撐。

發(fā)展煤綜合接續(xù)替代油氣技術����,保護煤制油氣利潤,拓寬替代路徑���。優(yōu)化發(fā)展煤制氫技術����,加快發(fā)展氫能儲運����、氫燃料電池、“煤制氫+碳捕獲�、利用與封存”技術,強化氫能汽車續(xù)航能力�。推動煤與可再生能源耦合制氫技術取得重要進展,實現(xiàn)可再生能源制氫與現(xiàn)有煤轉化主要工藝路線煤制氣����、煤制油、煤制甲醇的工藝耦合�。為煤制油氣企業(yè)配套優(yōu)惠價格煤炭資源,將煤炭適當讓利給煤制油氣企業(yè)�����。

構建能源產業(yè)全方位安全觀與現(xiàn)代能源礦業(yè)治理體系

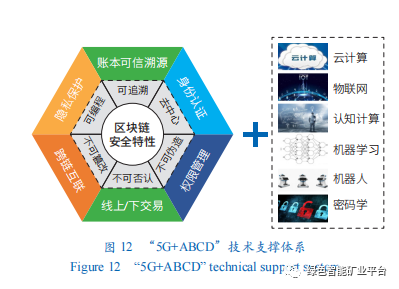

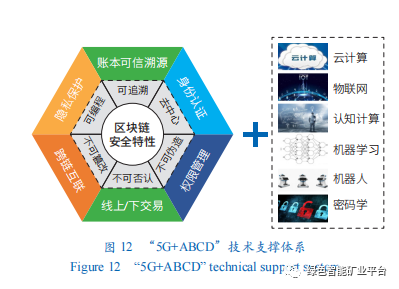

為實現(xiàn)國家能源產業(yè)健康、高質量發(fā)展�,利用智能礦業(yè)、6S智能化系統(tǒng)�、“5G+ABCD”技術(圖12)支撐體系助力能源產業(yè)安全����,搭建國家能源與礦業(yè)安全生產智能化平臺、礦物產品交易與產業(yè)協(xié)作智能化平臺�、礦業(yè)數(shù)據標準與信息安全保障系統(tǒng),制定現(xiàn)代能源礦業(yè)治理體系����,全面保障我國能源安全。

建立能源產業(yè)全方位安全觀

建立并實施雙重預防和安全管控體系�,有效控制生產安全風險,形成正確的風險可控的安全生產觀��。時刻牢記安全紅線��,均衡各個安全要素����。能源產業(yè)安全基礎體系包含“一個目標��,六大體系”�����?���!耙粋€目標”:建立自主可控安全可靠的清潔高效能源供給保障體系����。“六大體系”:資源勘探保障體系�����、國際合作體系��、柔性供給體系��、智能化生產技術體系����、清潔轉化利用自主技術體系、產業(yè)鏈自主技術與裝備體系����。

建設現(xiàn)代能源與礦業(yè)治理體系

現(xiàn)代能源與礦業(yè)治理體系平臺

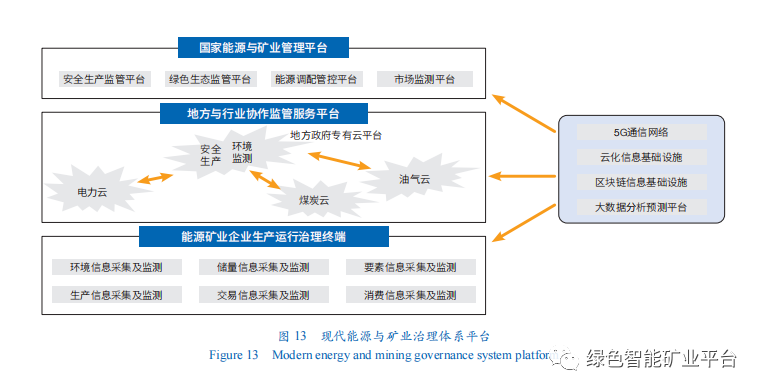

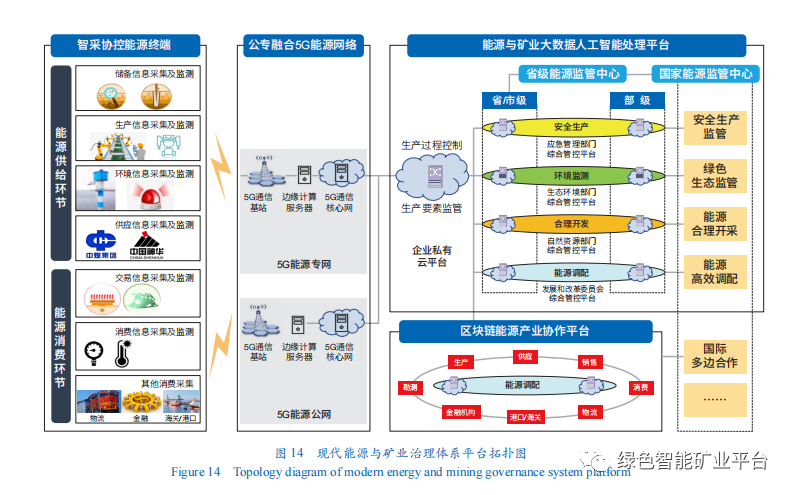

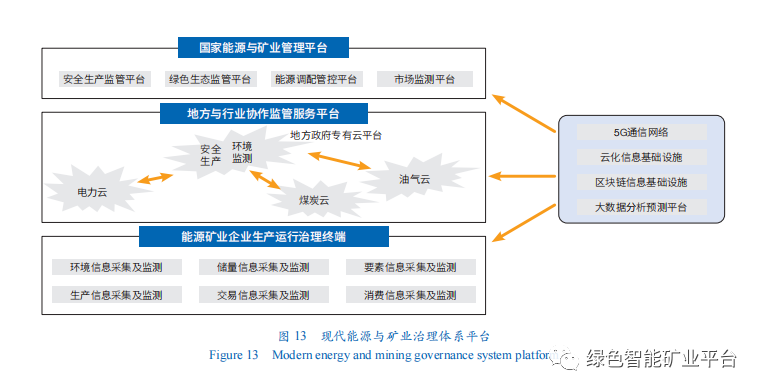

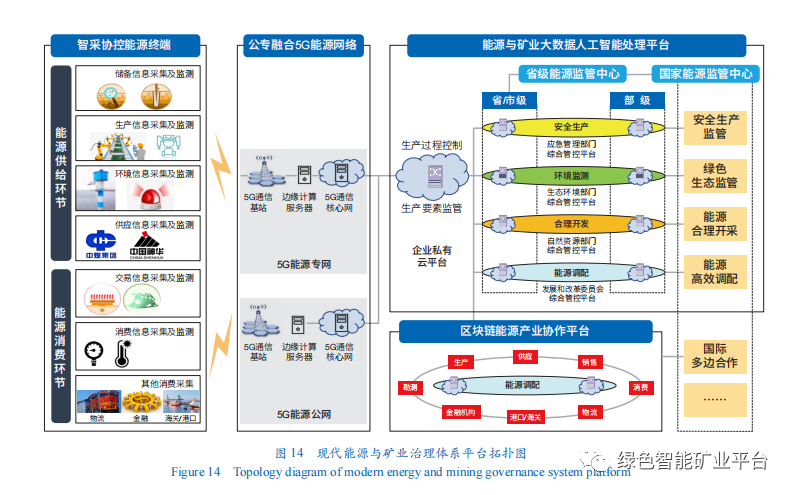

將5G通信網絡��、智能云���、區(qū)塊鏈、大數(shù)據等新一代信息技術應用到國家能源與礦業(yè)管理平臺�、地方與行業(yè)協(xié)作監(jiān)管服務平臺和能源礦業(yè)企業(yè)生產運行治理終端,形成現(xiàn)代能源與礦業(yè)治理體系平臺(圖13)���,實現(xiàn)礦業(yè)產業(yè)全過程的智慧化運行。

現(xiàn)代能源與礦業(yè)治理體系平臺拓撲圖

在能源與礦業(yè)生產消費各參與方����,部署智能柔性能源終端進行數(shù)據信息采集,搭建現(xiàn)代能源與礦業(yè)治理體系平臺(圖14)��。

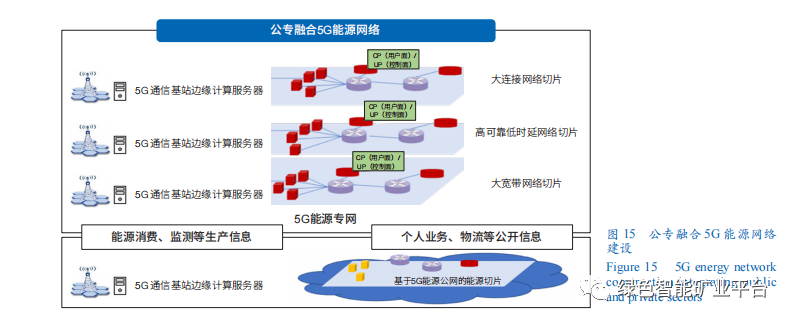

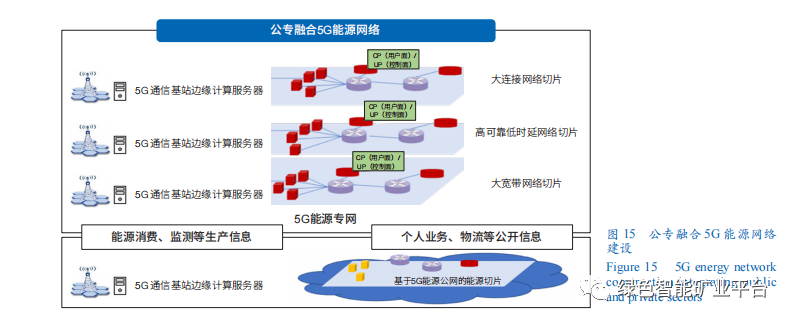

公轉融合的5G能源網絡���。依據信息安全�、傳輸與交互需求���,建設公專融合5G能源網絡(圖15)�。5G能源公網主要實現(xiàn)個人業(yè)務、物流等公開廣域信息傳輸���;5G能源專網主要實現(xiàn)能源與礦業(yè)生產����、消費等信息的局域或安全傳輸�。

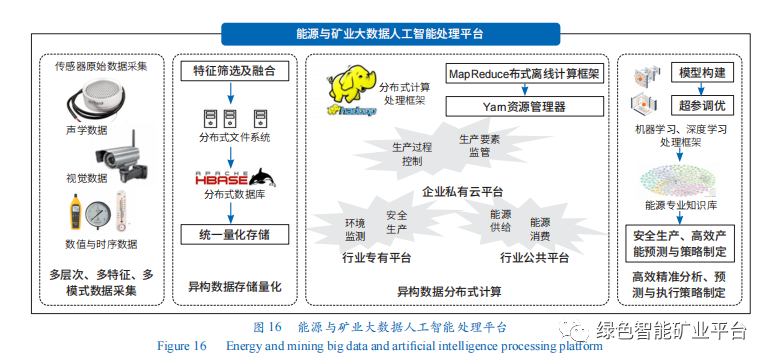

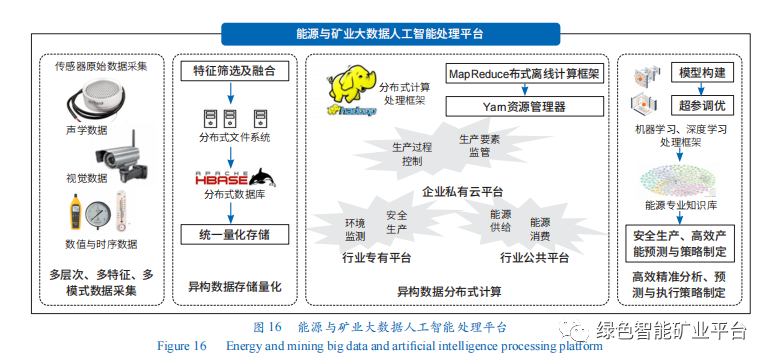

能源與礦業(yè)大數(shù)據人工智能處理平臺。構建以智能柔性能源與礦物供給終端為基礎的能源與礦業(yè)大數(shù)據人工智能處理平臺(圖16)�����,采集多層次�、多特征和多模式數(shù)據,統(tǒng)一異構數(shù)據存儲量化和分布式計算���,提供安全生產�����、儲裝運��、高效轉化�、消費需求精準分析及預測����,支撐現(xiàn)代能源與礦業(yè)智能柔性開發(fā)供給體系高效可靠運行��,實現(xiàn)對能源生產交易數(shù)據的有效分析�。

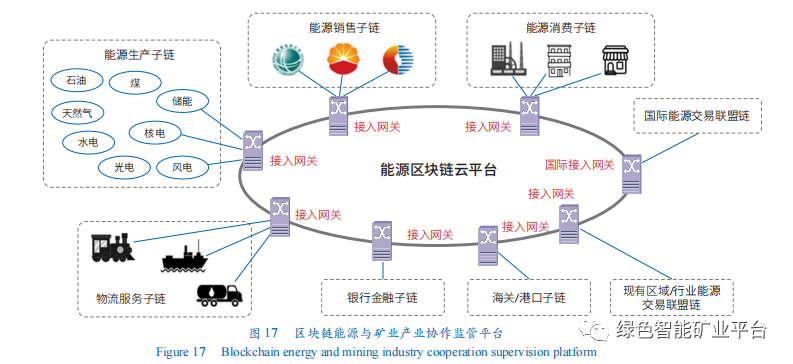

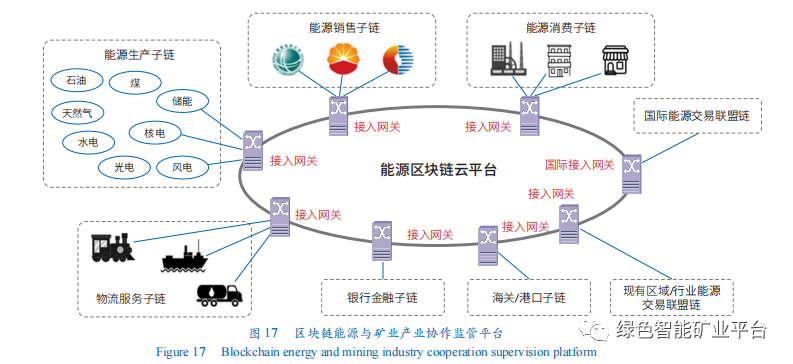

區(qū)塊鏈能源與礦業(yè)產業(yè)協(xié)作監(jiān)管平臺��。依據參與方角色分別建立能源生產����、銷售、消費子鏈���,通過接入網關實現(xiàn)區(qū)塊聯(lián)盟鏈��,實現(xiàn)國內外能源與礦業(yè)自由交易及監(jiān)管數(shù)據的可信記錄。物流服務���、銀行金融�、海關/港口等子鏈也通過網關接入能源區(qū)塊鏈平臺���,并形成現(xiàn)有區(qū)域/行業(yè)的能源交易聯(lián)盟鏈��。通過接入國際網關�����,將國際能源交易聯(lián)盟鏈也接入能源區(qū)塊鏈平臺�,為國家監(jiān)控提供數(shù)據接口(圖17)。

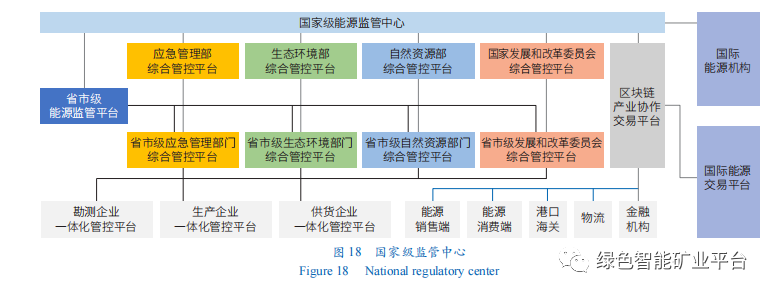

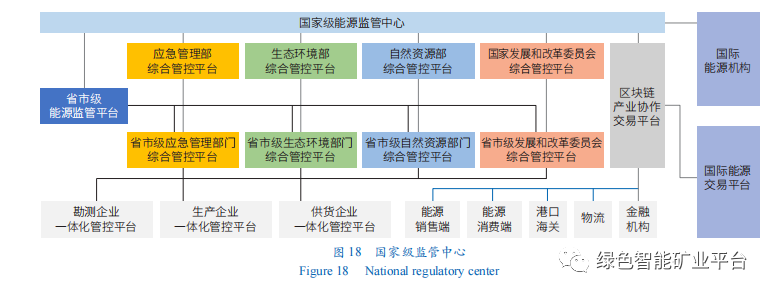

建設涵蓋能源與礦業(yè)生產交易各環(huán)節(jié)的省級管控平臺�����、國家級監(jiān)管中心��。助力企業(yè)實現(xiàn)科學微觀管理����,增強政府相關管理部門之間的協(xié)同(圖18),解決能源監(jiān)管缺位錯位難題���,保障能源安全生產等����。打造區(qū)塊鏈產業(yè)協(xié)作平臺�����,打通產業(yè)鏈合作瓶頸,加強市場引導力度��;同時����,與國家能源機構、能源與礦業(yè)交易平臺建立互通手段���,增強我國能源與礦業(yè)國際話語權���。

國家級能源交易平臺

以服務實體經濟、搭建國際化能源交易平臺為目標���,運用5G通信����、大數(shù)據�����、人工智能���、區(qū)塊鏈等新技術,創(chuàng)建先進的電子交易系統(tǒng)平臺。實現(xiàn)國際化能源交易平臺建設�����,突破交易信息的快速共享技術����,通過先進的5G通信技術和全面感知技術,實現(xiàn)能源大數(shù)據的快速采集�、傳輸和智能信息處理;突破各市場主體的科學決策輔助技術����,通過人工智能等技術,為政府以及各市場主體的科學決策提供有益分析和參考決策�����。

(作者:王國法����,中國煤炭科工集團有限公司、煤炭科學研究總院���、北京天瑪智控科技股份有限公司�����;劉合��,中國石油勘探開發(fā)研究院����;王丹丹,北京天瑪智控科技股份有限公司����;龐義輝,中煤科工開采研究院有限公司�;吳立新,煤炭工業(yè)規(guī)劃設計研究院有限公司��;《中國科學院院刊》供稿)

來源:中國網·中國發(fā)展門戶網 | 作者:王國法等 | 責任編輯:楊霄霄